5月 262024

本古墳は、赤城山南麓の標高150mほどの台地上に築かれています。【アクセス】★地図★

古墳名 墳形 規模 所在地 立地 出土品、備考 引用

堀越古墳(大胡町15号古墳) 円墳 直径25m、高さ南側3m・北側0.5m 堀越町 台地 横穴式石室、周堀、土師器坏、須恵器蓋、(伝 小刀) 現地案内板、群馬県古墳総覧

南から。山寄せの円墳。石室の前に台形の前庭がある。

南向きに開口する横穴式石室

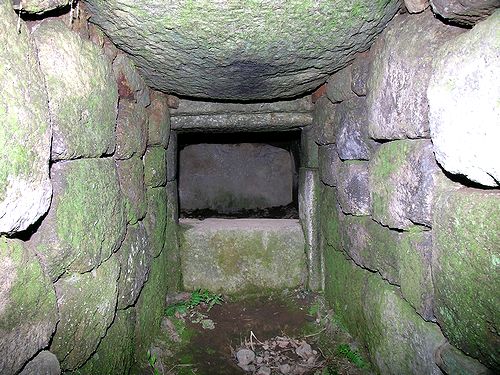

羨道。長さ3.4m、幅0.8m。玄門に截石の梱石が設置されている

玄室。玄室長3.2m、幅1.9m。安山岩の截石切組積を使用。加工はやや粗雑であるが切組の技法がみられる。

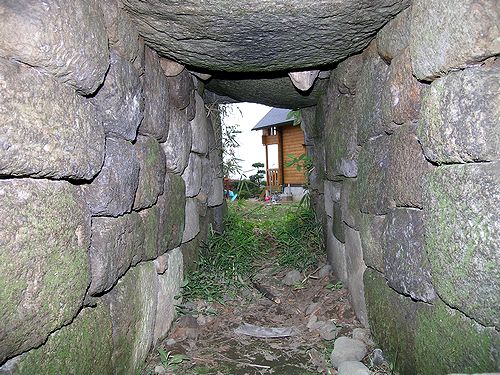

奥から外。両袖型。精巧な造りの玄門。

天井石

羨道部を奥から。

(現地案内板より)

県指定史跡

堀越古墳(大胡町15号墳)

指定 昭和48年8月21日

所在地 勢多郡大胡町堀越861-1

赤城山麓の裾野にできた小谷地に面する傾斜地の中腹に構築された山寄せの円墳で、墳丘径25m、幅2.5mの周堀が南半分に半周している。石室は粗末ではあるが截石切組積で既に明治2年に発掘され、小刀などの出土品があったと伝えられているが現在は不明である。石室は全長6.8m、玄室長3.1m、幅1.9mを計る。石室前の前庭部は台形状をした広場で前後の二区に分かれ、前方が土間状、石室寄りには玉石を敷いている。

高崎市にある「山の上碑」には、大児臣の名をのせているが、現在の大胡町がその地と考えられ、大児臣に関係のある古墳と推定されている。

構築方法から大化改新の令が出て、あまり時期を経ていない、7世紀末から8世紀初頭に造られた古墳である。

昭和58年3月

群馬県教育委員会

(撮影 2003/11)